【Top Creator’s Interview Vol.5】

世界的中国人写真家「映像詩人」

馮学敏 Feng Xue Ming

(在日中国人写真家/世界華人傑出芸術家)

Profile

馮学敏 Feng Xue Ming

在日中国人写真家/「映像詩人」/第36回太陽賞受賞/世界華人写真連盟副会長/在日中国写真交流協会会長

馮学敏は36年にわたる日本での生活で、棚田、茶、酒、陶磁器、湖筆、絹、チベット医学などをテーマにした一連の作品を発表し、中国の自然景観や民族文化を世界に紹介してきた。彼の作品は幅広い分野とスタイルを持ち、構図に詩、詩に情緒、感情に哲学が込められている。 【Top Creator’s Interview Vol.5】では馮学敏氏を独占インタビューし、この中国の「映像詩人」の人生の歩みを振り返り、その創作の源を探り、中国と日本文化の美学に対する彼の深い解釈を探る。

Interview Information

| 対 談 者 | 馮学敏 Feng Xue Ming 在日中国人写真家/世界華人傑出芸術家 |

|---|---|

| 取 材 者 | 周昕(大前絵理) DICカラーデザイン 『アジアカラートレンドブック』編集長 |

十万人の「雲南知青」から出た有名文化人

周: 馮さんは中国メディアから「10万人の雲南知青の中で最も影響力のある文化人」の一人として賞賛されました。その経歴について教えてください。

※約10万人の「雲南知青」は、中国文化大革命の時代に1700万人以上いた「知青」(知識青年)の一部で、のちに中国の思想と文化に大きな影響を与えた。王暁波、鐘阿城、陳凱歌、鄧賢、馮学敏、暁剣などの作品は深い影響を与えている」(抜粋): 重慶晩報2009年11月24日)

馮学敏: 当時『光明日報』、『南方週末』、『重慶晩報』が「雲南の赤土から出た中国の文化人」を報じたとき、私の名前があるとは思ってもみなかった。新華社通信、中国中央電視台(CCTV)、日本のNHKが報じた1999年の太陽賞(日本の写真賞の最高峰)を私が受賞したからかもしれない。この賞は外国人、しかも中国人が日本で受賞するのは36年ぶりのことで、私の作品は400人の中から選ばれた、20点の雲南写真だった。審査員は写真家の荒木経惟氏、アーティストの石岡瑛子氏、作家の立花隆氏など、現代日本文化を代表する方々で、美術、広告、写真、文学の各分野で活躍する大御所たちだった。彼らの選考基準は、作品の構図や色彩だけでなく、その背景にある文化背景や自然生態、作者の洞察力、テーマ表現、真摯な感情など、私の作品のヒューマニスティックな方向性を評価してくれた。

私は文化大革命の時代に上海で生まれ、1970年、17歳の時に雲南省の田舎に行き、1980年までの青春を雲南省に捧げた。当時、上海から昆明まで列車で3泊3日、そこからバスで景洪まで4日、船で瀾滄江の橄欖ダムまで半日、ミャンマーとの国境にある軍用農場で森林を伐採し、ゴムの樹を植えた。雨が降っていて、女学生たちがここで一生を過ごさなければならないことを想像できずに泣いていたのを覚えている。両親は5年分の物資を用意してくれて、美加浄の歯磨き粉や扇の石鹸など、当時の有名ブランドのものを持たしてくれた。最初の食事は「九菜一汁」、大きな鍋で炊いた米を蒸し器で蒸し、米汁に塩を入れ、ニラとラードを少々。豚肉は2カ月に1度食べる。朝5時半に起床し、裸で原始林を伐採し、山の上の藁葺き屋根に住み、星を眺め、雨が降ればビニールシートをかぶせ、雨は流れ落ちた。

この経験は、とても忘れられなくて辛かったですが、私たちにとって大切な人生経験だった。この経験があったからこそ、私の世代の人々はどんな困難にも打ち勝つことができる。この経験にも感謝している。

日本写真界の最高賞・太陽賞を受賞した『雲南群像写真』その一「茶を煮る雲南ハニ族の少女」

「雲南知青」の生活が馮学敏の創作の源となる

周: 写真を始めたきっかけは?

馮学敏: 雲南で勉強する機会はありませんでしたが、水墨画が好きでたくさん描いた。書道も好きで、今でも展覧会や写真集は、自分の題字を入れている。陶板や磁器の壺も描いた。上海に帰省してから上海画報の記者として3年間働いた。一番の収穫は、一人で取材に行き、自分で題材を探し、自分で記事を書いて、自分で写真を撮ることを要求されたこと。私の「雲南群像写真」は、テーマを絞り込み、発見し、表現する技術で評価された。1985年、私は中国出版協会の第1期生として、日本最大の出版社である講談社の写真部に1年間留学し、帰国後また自費で日本大学芸術学部の大学院生となり、キャリアを積んだ。

カメラ王国である日本に来たことで、私の写真技術が上達した。当時、講談社には多くの雑誌があり、写真部には58人のカメラマンが在籍し、大型トラックが乗り込んで何でも撮影できるスタジオが7つもあった。私は1年間休むことなく、広告写真と報道写真の勉強に明け暮れ、月曜から金曜まで広告写真を撮り、取材について行った。当時、中国は改革開放されたばかりで、広告はなく報道だけでした。日本の写真は細分化され、写真専門学校、大学、専門学校など33校があった。

週末は、大好きなテロワールをいろいろと撮りに行った。1991年にウィンドウ・アートの写真集を2冊出版した。ウィンドウアートは複雑で、服のスタイル、色彩構成、文化的表現であり、その国の産業、技術、文化の発展の縮図である。帰国したとき、上海の南京路のウィンドウの多くが私の写真集を参考にしていたのを見て、とても嬉しかった。研修中の1年間に使用したフィルムは1,000ロール。当時はコダクロームフィルムが出たばかりで、油絵のような重厚感があった。1本980円、現像代900円もした。写真部長に作品を見せたら、写真家たちを呼んで作品を見せた。それ以来、毎週末、コダックのフィルム20巻を週末の仕事用に与えられた。後に日本の新聞に「中国人写真家が見た日本」で私の120点の作品が紹介され、1年間に1,000ロールのフィルムを使ったことが紹介された。「残業の夜景ビル」の写真は、当時の日本写真家協会会長に評価され、中曽根康弘首相にも紹介された傑作となった。その後中国美術館、上海美術館で回顧展を開催した際に、ニコン、フジ、コダックも協賛してくれた。

周: 馮さんの写真は風景、人文科学、建築、芸術など幅広い被写体を、広い視点と異なるスタイルで表現する、その壮大さ、楽しさ、温かさ、抽象性、洗練性などが印象的です。テーマやスタイルをどのように設定されますか?

馮学敏: 私の撮影スタイルは主に人文と報道写真です。撮影を始めて40年、これまでに個展42回、合同展16回、写真集を23冊出版した。撮影した十数のテーマは、すべて日本と中国の文化に関するもの。テーマを決めると、その背景を研究し、半エキスパートのような気持ちで撮影に臨んでいます。作品は自分の子供のように、多くの時間と労力を費やした。どのテーマもユニークで印象深い。紹興酒を撮影したときは、自然光で老人を自分の祖父のように撮影した。雲南省のハニ族の少女を撮影したときは、火を起こし、茶を焙煎するのにとても厳しい環境で、赤い顔がとても素朴で優しかった。青と赤が私のメイントーン。チャイニーズブルーは、中国五千年の素晴らしい文明の歴史と神秘的で深遠な感じを表現し、チャイニーズレッドは、優しい心と人間的な感情を表現しています。

代表作の一つ《紹興老人》

十大撮影テーマ

周: 馮先生は日本トップ3の広告代理店、旭通信社(現ADK)の写真部長や制作本部長を務める一方、貴州省や雲南省に何度も足を運んで写真を撮り、世界的に有名な代表作を数多く制作し、国連にも展示されました。これらの経験についてお聞かせください。

馮学敏: 日本に来て36年間、中国へ80回以上足を運び、10の中国文化テーマを撮影したが、どれも日本に影響を与え、日中文化が融合したテーマです。深い文化的教養と人生に対する深い理解だけが、意義を持つ芸術作品を生み出すことができる。雲南を撮影したのは実はとても遅く、3つ目のテーマだった。その前に、フランスのセーヌ川、日本の富士山、景徳鎮、紹興などを撮影したが、雲南にはなかなか踏み込む勇気がなく、1997年から撮影しはじめて、13回連続で行った。雲南の作品はたくさんあるが、私が青春時代を過ごした第二の故郷をどう表現するか。日本人にどう雲南を紹介するのか?私は両者を結びつけることを考えた。日本人はお茶が好きで、農耕民族であり、日本のお茶と米の文化は中国と関係が深いので、お茶と米を2大テーマとして写真を撮った。それが日本でかなりの影響を与えた。

私は人が行ったことのない場所を撮影して、現地の人と友達になるのが好き。当時の雲南省、貴州省、四川省はまだ開発途上で、人々は貧しく、家には何もありませんでした。しかし、彼らは皆とても親切で、取材に行くたびに深く感動した。日本人に「どうしてあなたの作品に写真家の存在を感じないのか」と聞かれたが、「近代化された日本から旅行してきた外国人観光客を彼らは遠慮するが、私は対等な立場で、平常心で彼らに近づき、友達になった。」と答えた。私はタバコは吸わないが、取材のたびに大量のタバコと飴を持っていく。子供には飴、大人にはタバコ。農家に食事に行くと、豚を殺してもてなす習慣があるが、その豚が90年代には一家の財産でした。だから地元に着いたらまず市場に行って豚肉や豆腐、野菜を買って渡した。そうすると、もてなしの負担が軽くなる。

1)「酒文化」を撮る

中国における飲酒の歴史は2500年に及ぶ。私の最初のテーマは1988年の紹興酒で、母へのプレゼントだった。紹興は母の故郷であり、私は上海で育ち、魯迅の小説に出てくる紹興が好きで、日本人も紹興が好きです。1985年、公務で日本に行ったとき、食事に招かれ、紹興酒を振る舞われ、周恩来や魯迅の故郷であることから、日本では紹興がブランドであることを知りました。日本で最初に紹興酒を輸入したのは京都寶酒造で、40年以上の歴史がある。日本酒にも影響を与えた「紹興酒のふるさと」特集で取材したが、その後、国連、中国美術館、人民大会堂での展覧会には毎回紹興酒が送られた。

貴州マオタイ酒も撮影した。貴州には17回、茅台酒は4回撮影した。茅台酒は長征の際に紅軍を助けたことから、中国の国賓宴会では国家指導者が茅台酒でもてなす。酒工場の倉庫の入り口には銃を持った人たちが見張っていて、撮影には省知事と省党書記の署名を持って、観光局長と工場宣伝部長も同行して一緒に撮影に入った。

浙江省紹興市「夕陽の中の帰路」

「紹興酒工場の冬景色」(新華社)

2)「景徳鎮の磁器文化」を撮る

2つ目のテーマは、10回も訪れた景徳鎮。日本の陶磁器は中国から伝わったもので、日本人は景徳鎮の「青花」が好きだ。北宋時代には5つの官窯があり、うち4つは北部にあった。宋末に10万人の陶工が戦争で南へ逃れ、景徳鎮に殺到し、明代になって景徳鎮が開花した。中国の陶磁器は西周に始まり、宋の白磁、明の五彩、清の粉彩、リンラン、景徳鎮の青花がペルシャから伝わった。その後朝鮮半島に広がり、1606年韓国の李三白は日本で陶土を発見し、有田焼を開いて、今日まで400年。その後、日本の陶磁器は発展し、九谷焼、益子焼、唐津焼などがある。有田焼の13代目今泉今右衛門さんに取材したのは、中国のメディアで初めての報道だった。とても熱心な方で、2時間もお付き合いいただき、40人以上の工房は、私のシャッター音しか聞こえないほど静かだった。その神聖さと献身的な感覚にとても感動した。

2000年以上の歴史を持つ磁器の都、景徳鎮では、名もなき職人たちを撮影した。彼らの名前は陶磁器作品には表示されないが、無言の貢献が素晴らしい陶磁器文化をもたらした。24時間窯焼きする古窯を撮影する時、師匠は唾を吐いたら火の温度を知っていた。私はタバコを買って、彼らと夜を過ごした。師匠は自分のカップでお茶を飲ませてくれた。弟子たちは20年以上、師匠のお茶を飲んだことがないと驚いていた。数年後、再び訪れた時、師匠はすでに他界され、写真を家族に記念として渡した。

3)貴州を撮る

2001年、貴州省観光局の傅局長が来日し、貴州の撮影に誘ってくれた。同年、私はチベットで交通事故に遭い、8カ月間入院したのですが、彼が何度も見舞いに来てくれた。退院後、すぐに貴州に向かった。その時、文化省の副大臣が訪ねていて、フランスに紹介する公演の撮影を行った。人口3000人の村の1200人が出演した。地元のメディアは大臣一行を追いかけ、公演が終わって役者たちが帰ろうとしたとき、私は3人の少女に立って撮影させてくれるよう頼んだ。その写真は地方新聞に掲載され、貴州省の宣伝部長がそれを見てすぐに貴州日報の一面に掲載させた。

この偶然の作品は2006年にニューヨークの国連本部に送られ、特別展「故郷への愛-中国文化の旅」に参加し、中国政府は開幕式を行い、25カ国の大使、3人の国連事務次長が出席した。 作品のタイトルは「ミャオ族の家へようこそ」ですが、この作品をどのように表現すればいいのか考えた。しかい観客からは、「作品の中の人物は幸せそうな微笑みに満ちていて、世界のどんなもてなしの心を持った人たちとも相通じるものがある。視覚芸術は言語を介さず、国境を越えられる。」と高く評価してくれた。

代表作の一つ「ミャオ族の家へようこそ」

ある時、安順のトゥンバオで群舞を撮影したのですが、メディアが撮影終わった後、私は一人に仮面を持たせて踊らせ、その後ろに600年前の木彫りを置いて、動と静、古いものと新しいものを対比させ、現代人を使って古代の文化を表現した。仮面は日本の能面の起源でもある。

《トゥンバオ木彫りの前で踊るダンサー》

4)「雲南プーアル茶文化」を撮る

4つ目のテーマはお茶の文化だった。雲南がお茶の発祥の地であることから、図書館や中国書店で勉強し、撮影プランを練り、13回通った。雲南省は亜熱帯でプーアール茶の産地で、大葉茶と小葉茶の2種類がある。もともとは木に生えていたが、収穫しやすいように灌木に接ぎ木して栽培したので、雲南には樹齢2000年から3000年の茶樹が残っている。 緑茶、半発酵のウーロン茶、完全発酵の紅茶、後発酵のプーアール茶(黒茶)まで。西双版納からチベットまでの茶馬古道を撮影した。チベットには野菜がなく、宋の時代に雲南からチベットに茶葉を運び、茶葉と馬を交換し、数ヶ月の旅で磚茶になった。日本の静岡緑茶は雲南から伝わり、近年は紅茶や黒茶が人気だ。

「アリ・ザダ - チベット」(新華社)

5)「雲南の棚田」を撮る

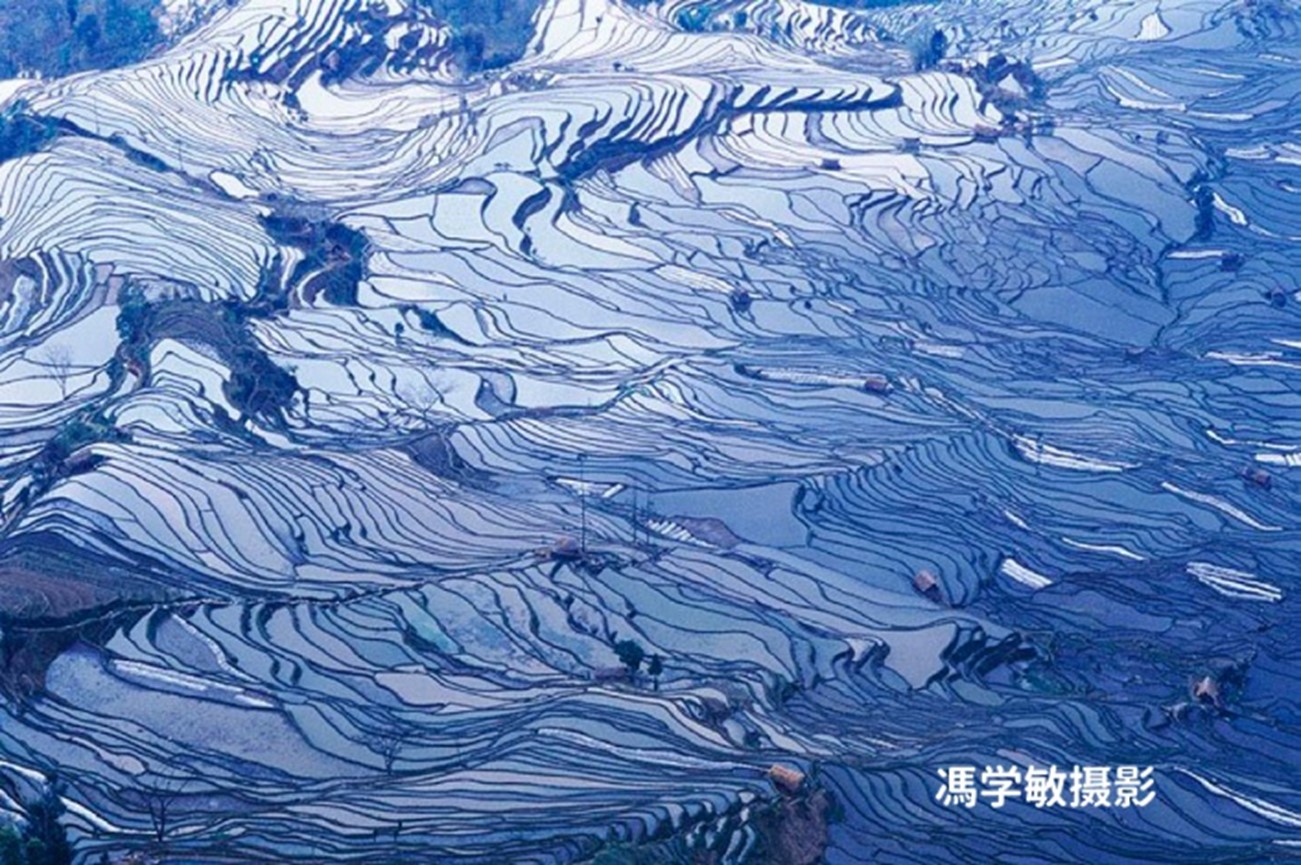

5つ目のテーマは雲南の棚田で、私の棚田の作品は日本に大きな影響を与えた。NHKは2年間密着取材してくれて、2002年に50分の特集番組「天空の棚田-写真家馮学敏雲南の旅」が9回放送された。作品は東京都美術館、東京都写真美術館、ニューヨーク国連本部、カナダなどで展示された。第二の祖国を撮影する機会を与えてくれたNHKに感謝している。当時、私はADKクリエイティブフォトル一ム副部長を務めていたが、会社はとても協力的だった。私の撮影を通して、日本人は現地の農民の木履、畳、納豆、もちが日本とまったく同じであることに驚き、ハニ族が自分たちの祖先であると信じ、自分たちのルーツを見つけたと感じたのです。 中原の戦火を逃れて雲南に定住したハニ族は、自然の法則を利用して2000年かけて棚田を開墾した不屈の民族であり、「彫刻の民族」と呼ばれている。山の麓から頂上まで3,000以上の棚田があり、村々にはそれぞれ違う名前があり、棚田は山頂の水が利用したもので、太陽が水を蒸発させ、雨が降れば水を貯え、森の水源を守っている。棚田は冬と秋に撮影したが、国連事務次長は秋の棚田をゴッホの絵画のような作品だと賞賛し、コレクションされた。

代表作の一つ「雲南元陽棚田」

NHK特集番組「天空の棚田-写真家馮学敏雲南の旅」

6)「湖州茶文化」を撮る

2023年3月、私は3度目の湖州を訪れ、コロナのために3年間遅れていた「湖州茶文化」の撮影をようやく終えた。湖州は2300年の歴史を持ち、水の都で、湿地帯として知られている。湖筆、絹の故郷であり、茶道発祥の地で、唐の陸羽がここで中国最古の『茶経』を書いた。今年は春茶を撮影し、山間の茶畑に行き、茶農家を訪問した、江南地域独特の橋、川、古木、民家を撮り、3回の湖州撮影作品をまとめた写真集『湖州印象』を完成させた。

《南浔古镇》

《南浔古镇・日の出》

《湖州安吉茶山》

《禅茶一味》

《湖筆制作》

《月亮湾畔》

平山郁夫シルクロード美術館コレクションを撮る

周: 平山郁夫シルクロード美術館のコレクションの撮影について教えてください。

馮学敏: 平山郁夫は西はローマから東は日本まで、シルクロード沿いの37の国と地域を訪れ、陶器、磁器、織物、彫刻、青銅器、金銀製品、各種貨幣など1万点近くのコレクションを収集した。山梨県にある平山郁夫シルクロード美術館は、このシルクロード工芸品コレクションを展示している。美術館は人里離れた場所にあり、美しい山々の風景はまるで楽園のようだ。私は85年に画伯平山郁夫氏を取材し、07年にも訪れて、サイン入りの扇子を頂いた。残念ながら79歳で他界された。死後、平山郁夫氏のコレクションは国に寄贈され、遺族が文化財団と美術館を運営している。平山夫人は名誉総裁で、ご子息は早稲田大学教授、嫁は学芸員でギリシャ古代美術と考古学者である。

平山郁夫夫妻は40年かけてシルクロード37カ国を旅しながら写生し、パキスタンやアフガニスタンなど、現地の人々は骨董品を持ってきては、彼らは全部買い取った。彼は100回以上敦煌に行ったことがあり、敦煌から日本に仏教が伝わったことを知り、当時の中国はまだ敦煌文化を重視せず、遺跡は廃墟となっていた。敦煌の復元のために、彼は当時の首相竹下登を説得し、自らが200万ドル、日本政府を動員し、莫高窟を復元するために10億ドルを募った。

その後、私の作品を見た黄山美術社の陳建中会長から声をかけられた。平山郁夫氏は画家であり、大慈善家であり、東京大学総長や日中友好協会会長も務めておられ、その心意気と中国に対する友好的な思いに親近感を覚えていたので、すぐに承諾した。 撮影は2021年11月から始まり、半年間で3000点を撮影し、コレクションの図録として出版した。コレクションは保存状態は非常によく、種類も豊富なため、いろいろな展覧会を開くことができる。半年間の撮影を経て、私は40年にわたるシルクロードを旅したようだ。景徳鎮の青花がギリシャとペルシャから伝わったこと、「古三彩」と呼ばれていた唐三彩の色もペルシャから伝わったことを知った。陶磁器、土鍋、金属、硬貨など分類によって異なる機材、レンズ、照明、背景、布を使って撮影した。2022年8月に敦煌で展覧会が開かれたが、残念ながらコロナのため行けなかった。

平山郁夫シルクロード美術館のコレクション

中日文化交流の旅を記録

周: 馮さんは日本を訪れる多くの中国要人を撮影し、中日両国の文化交流を記録してきました。 写真家の視点から、両国の特徴をどのように見ていますか?

馮学敏: 日本に来て36年、アーティストとして、写真という視覚表現で日中文化交流を表現してきた。数千年もの間、中国と日本は長い民間交流の歴史を持っている。日本は多くの東洋文化を保存しており、京都には西安の縮図があり、魯迅の作品は人々の記憶に残っており、日本の徐福は2000年の歴史があり、まだ日本には学ぶべきことがたくさんある。2018年は日中平和条約締結40周年で、10月に写真展「中国日本印象」を開催した。2022年7月に鑑真和上の銅像を撮影した。2023年は中日平和友好条約締結45周年で、写真展「湖州印象」を開催した。在日中国人として、日本と中国の友好を望み、中国文化を日本に、日本文化を中国に広めることで、民間の文化交流を促進する責任があると思っている。

人民日報の取材で、日本を一言で表すようにと言われたことがある。私は「細」という言葉を使った。中国や米国が大陸文化であるのと異なり、日本は島国文化であり、特定の地理的環境が民族性を作った。生活空間が比較的狭いので、より繊細で細かく、思慮深く綿密で、真面目で慎重である。日本人は条約や契約、法律の保証のもとで物事を進めるのが良いですね。

周: 馮さんの生活習慣や好み、写真の色彩と構図についての見解を教えてください。デジタル技術の発展による写真芸術の変化をどのように見ていますか?

馮学敏: 私は絵を描くこと、書を書くこと、写真展、美術展や音楽の鑑賞、卓球が好きです。1991年、全日本広告協会のシングルスで4位に入賞し、2022年7月、在日中国文学連合を代表して団体戦で3位に入賞した。展覧会では情景に関連する音楽を流し、撮影から帰ってくるたびに自宅で現地の音楽を流しては、インスピレーションと思い出を得ている。

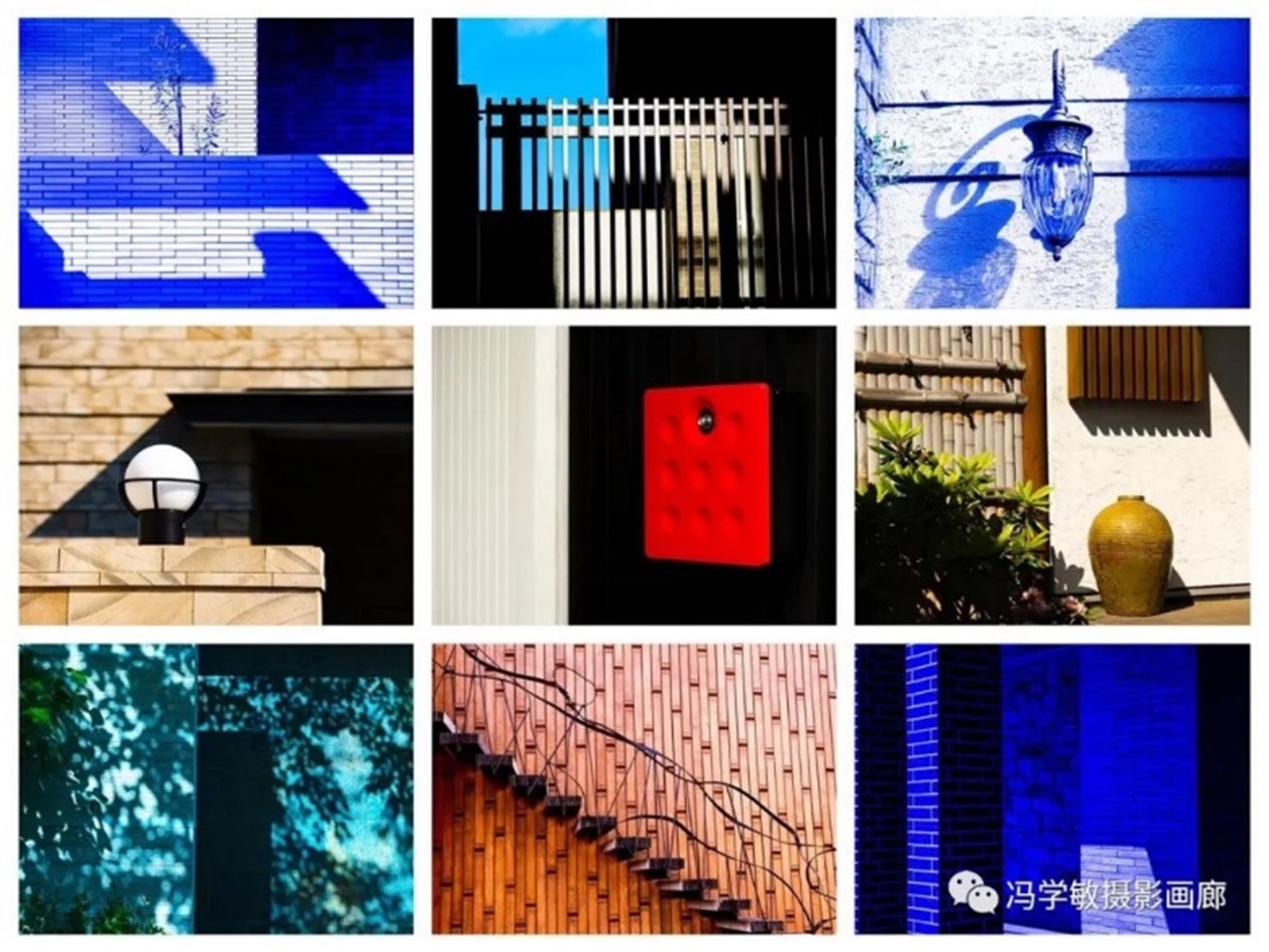

絵画的な色彩、光、構図は写真に大きな影響を与えるので、絵を描く人は写真を撮ることもできる。展覧会を鑑賞する時、ざっと見てから気になる絵を3、4点見つめては、帰ってからその構図を描き出し、自分のものにしていく。私は光に敏感で、光と影は写真の基本言語であり、光と影の中には物語があり、細部に独自のポイントを見つけることができる。普段から自らの視点を養えば、ふとした瞬間を捉えることができる。コロナ禍以来、私は「散歩印象」シリーズで、身の回りの花や木々、建築など140点を撮影し、SNSで発信してきた。レイチェル・カーソンの有名な言葉で「地球の美しさを感じる人は、そこから一生分の生きる力を得ることができる」を感じながら。

東京の街を歩く《散步印象》シリーズ作品

ハイマンは「シャッターを押す瞬間、まず何に惹かれるのか、何を表現したいのか、何を読者に伝えたいのかを知る必要がある」と言った。心を動かされないなら、惹きつけられないなら、シャッターを押してはいけない。絵画と写真の違いは、絵画は加えることができるが、写真はシンプルでなければいけない。絵画には橋をかけることはできるが、写真はできない。日本語の「写真」とは、カメラを使ってその場の情景を記録することを意味する。写真とは、最も高価な機材を使うことだけではなく、最悪の機材を使って最高の作品を生み出すことでもある。昔はフィルムがとても高価で、現像しないと不安だった。今はデジタル写真で、いつでも削除して撮り直すことができる。

中国文化は要素が豊富で、写真技術も多様で、いまは多くの中国人写真家が世界に出て、独自のアプローチで中国文化の魅力を見せている。とても歓迎すべきことです。IT技術の発展はとても速いので、時代と歩調を合わせ、学び続け、より表現力、コミュニケーション力のある作品を創作していきたいと思っています。

Editor’s postscript 取材後記 周昕(大前絵理)

上海に生まれ、「雲南知青」、新聞記者、日本移住時代を経験し、大都会と原始林での生活、中国と日本での文化背景を持つ馮学敏は、他の写真家とは一線を画している。祖国を愛し、情緒豊かで、輝く瞬間を発見するのが得意。山を登り、川を渡り、自然の雄大さを伝える気迫。人々の自然な笑顔をとらえる親しみやすい平常心。雲南、貴州、紹興、湖州などを撮影したシリーズ作品は、各地の風習や民族文化、自然風景を世界に伝えた。

風景、人文、建築、芸術・・・彼の創作スタイルを一言でまとめることはできない。彼は中国的でありグローバルでもあり、自然万物の魅力を解釈しながら、現代アート的な抽象性とデザイン性にも長けている。これからも、中国「映像詩人」の独自の視点を通して、日中文化の美学への探求を期待している。

周昕(大前絵理)

『アジアカラートレンドブック』編集長/クリエイティブディレクター

中国上海市出身。米国、中国、日本を拠点に、グローバルブランドのデザイン&CMF提案を数多く手がける。上海金澤工藝館アートディレクターも務め、カラー&素材の研究を基にした編著書、講演など多数。グローバルトレンドの解析とともに、アジアのクリエイターを数多く取材し、時代の流れを読み解いてきた。世界中にクリエイティブネットワークを持っている。

Asia Color Trend Book

世界唯一のアジアにフォーカスしたトレンドブック

斬新なアジアの感性、消費者マインド、アート、伝統工芸と哲学、CMFトレンドを発信するクリエイティブ・インスピレーションブックを2008年より発行しています。

アジアカラートレンドブック